Они рассказали нам о том, какую роль в этом процессе играет опыт, насмотренность, умение выстроить ассоциативный ряд, анализ первоначальных идей, нейросети и многое другое.

Данил Криворучко

Цифровой художник и VFX-дизайнер. Сотрудничал с Apple, Nike, Boeing, Verizon и Intel. Ведёт телеграм-канал Being Danil Krivoruchko

Оговорка. На большинстве коммерческих проектов ко мне приходят с уже каким-то базовым видением: со сценарием, иногда со сторибордом и почти всегда с референсами. Обычно моя задача заключается в том, чтобы посмотреть на это всё и сделать визуально интереснее, чем в рефах, но при этом не потерять суть из сториборда.

В тех проектах, где у меня есть полная творческая свобода, всё равно есть какая-то база — это книга или игра со своей атмосферой, это трек, который тянет за собой визуальные ассоциации или даже чисто абстрактная идея, которую уже можно показать разными способами.

Какого-то готового рецепта создания визуального образа у меня нет. Часто в первые несколько минут в голове возникают 2-3 идеи, которые уже работают как хороший «каркас». Дальше надо постараться сделать ещё один-два шага, добавляя туда новые слои смыслов, чтобы при желании зрителю было, куда закапываться. То есть получается где-то 50% смыслов — это собственно то, ЧТО ты хочешь сказать. Как правило, это очень конкретное, понятное высказывание из 4-5 слов. 30% — это то, КАК ты хочешь это показать. А выбор стиля и деталей создают оставшиеся бонусные 20%.

Откуда всё это берётся? Насмотренность. Насмотренность не только в твоей узкой области, а шире. Это смежные, вообще не связанные с дизайном области знаний и виды искусства, личный опыт и многое другое. Интересные смыслы рождаются, когда ты визуально связываешь вещи, которые на первый взгляд не связаны. Просто нужно копнуть чуть дальше в сторону ассоциаций. Если при этом получилось найти связь, которая не банальна, но при этом считывается другими людьми, то обычно это вызывает отклик.

Алекс Андреев

Иллюстратор, концепт-художник, ведёт телеграм-канал Alex Andreev Art

У меня довольно специфическое понимание творчества и творческих задач. Наиболее точно их можно сформулировать, если обратиться к инструментарию Карлоса Кастанеды: творчество для меня — это поиск и фиксация определённых состояний точки сборки, определённых состояний осознания — детских, пограничных, снов и т.д. Все знают, что в детстве и юности трава была зеленее, а небо выше. Я нашёл для себя способ возвращаться в эти детские состояния чистого восприятия, быть тем, кто воспринимает эти миры с позиции ребёнка. Просто так вернуться в то состояние, конечно, невозможно. Существует огромный багаж накопленного за всё это время сознательного и, что важнее, бессознательного опыта, который и обрамляет эти пейзажи сюрреалистическими деталями. Проходя через области бессознательного, следуя странными нейронными путями, эти образы обрастают причудливыми подробностями, и в результате вдруг всплывает цельный образ.

Я трачу на рисование несколько больше времени, чем нужно, именно потому, что периодически просто останавливаюсь и смотрю на то, что удалось перенести на холст. В этот момент я нахожусь там, в том мире. В этом трюке заключена суть и причина того, чем я занимаюсь. А то, что в результате получается картинка, становится приятным дополнением к этому переживанию. Все мои работы предназначены для меня. А тот факт, что они кажутся близкими кому-то ещё, до сих пор не перестает меня удивлять.

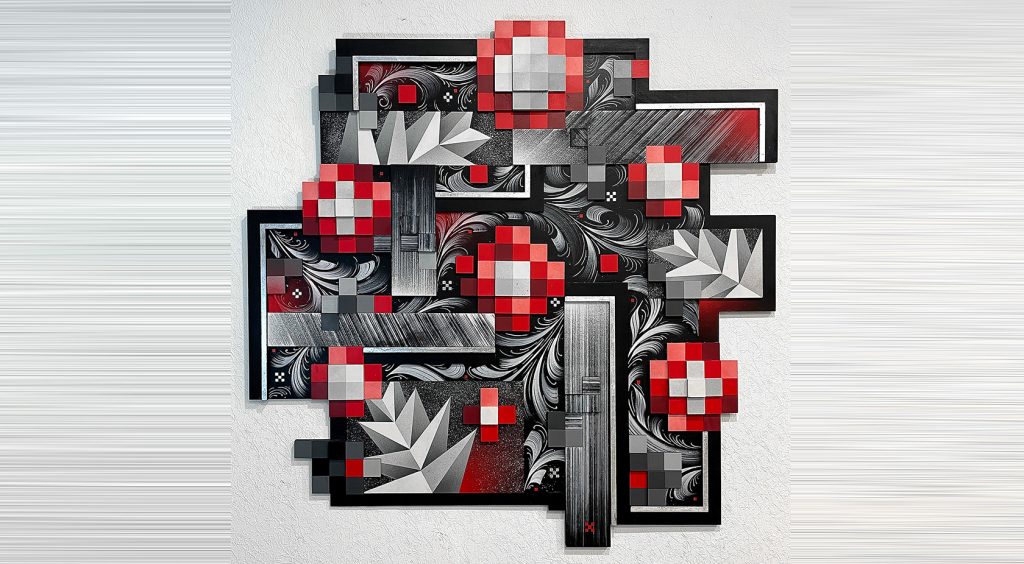

Дима Ламонов

Художник и дизайнер. Его работы были представлены на различных выставках в России и за рубежом. Ведёт телеграм-канал Dmitry Lamonov

Когда я думаю о смысле, сначала я накидываю все ассоциации, которые приходят в голову. Затем я начинаю сопоставлять их между собой. Обычно всё это происходит в моей голове. Но когда список ассоциаций становится слишком большим, я создаю мудборд. На условную доску я добавляю картинки-ассоциации и начинаю скрещивать их между собой. Сначала по две, потом по три или больше. Часто первые найденные образы я отметаю, потому что они лежат на поверхности и кажутся заезженными. Но этот первичный этап важно пройти, чтобы копнуть глубже. Когда визуальная метафора найдена, я приступаю к проработке — перехожу в Фотошоп и начинаю детализировать образ. Этот метод я применяю ко всему — и к созданию логотипов, и к рисованию картин.

Иногда я использую нейросети. Например, недавно я делал дизайн шлема для гонщика. Там нужен был фотореализм в стиле Чужого. Рисовать с нуля все ракурсы довольно муторно. Поэтому я набросал примерные штрихи всех ракурсов шлема и загрузил их в нейросеть. А дальше, пробуя разные промты, я вытягивал из неё варианты. В итоге получилось очень много крутых. Я нарезал коллаж из самых удачных вариантов и доработал его в Фотошопе. С подобными задачами хорошо справляется Stylar. А ещё можно генерить в Krea, которая содержит эскизную опцию, когда можно не ждать генерации, а видеть результаты сразу.

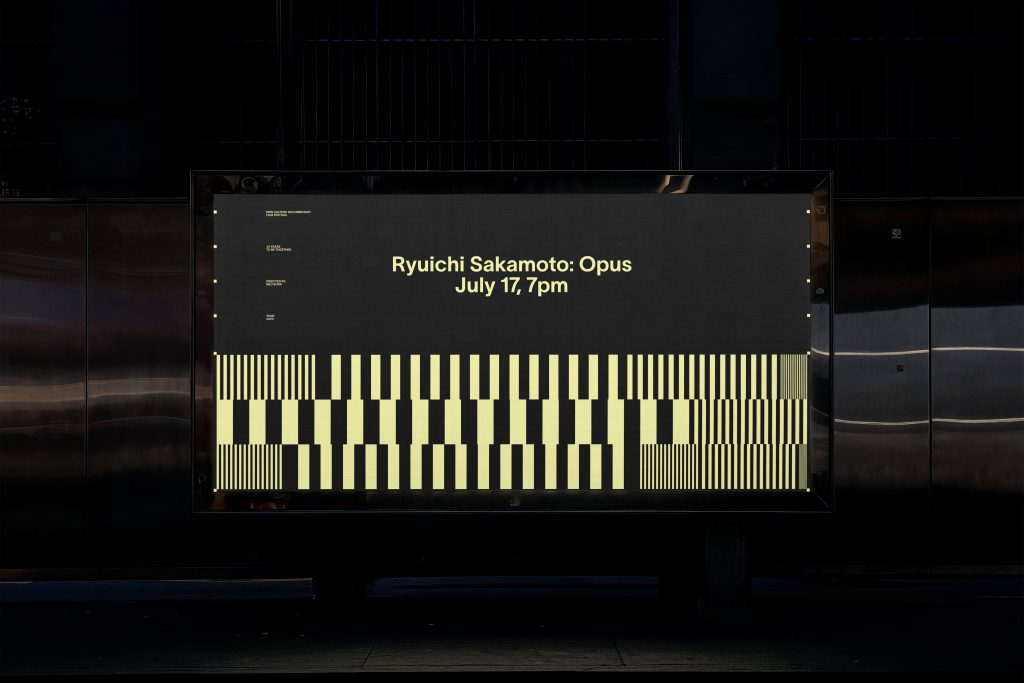

Артём Матюшкин

Основатель и арт-директор Non-Objective и Fine Graphics Dept

Дизайн — это не столько про картинки, а скорее про проектирование смыслов и уже их последующий перевод в визуал. Именно поэтому мы в Non-Objective перестали называть себя студией графического и диджитал-дизайна. Теперь мы говорим, что мы студия, которая разрабатывает концептуальные и визуальные языки, то есть системы, которые позволяют брендам транслировать смыслы, эмоции, сообщения через совершенно разные каналы и инструменты.

Всю работу мы строим на базе концепции, смысла и идеи. Именно поэтому мы принципиально не работаем с дизайн-референсами от партнёров и мудбордами. Просто потому, что они сразу загоняют нас в рамки определённых визуальных решений, которые клиент как будто уже ожидает от нас, как от дизайнеров. Ведь довольно часто эта предопределённая визуальность может идти вразрез с тем, что на самом деле нужно проекту, что ему подходит, либо может быть субъективным вкусовым предпочтением клиента. А мы позиционируем себя, как проекто-центричную студию, а не клиентоориентированную.

Поэтому каждый проект мы начинаем с большого исследования. Это необходимая часть нашего рабочего процесса. И на его основе мы смотрим не на картинки и визуальные элементы, а фокусируемся на смыслах, идеях и запросах проекта, на том, как он работает, как он коммуницирует и с кем. И здесь мы пытаемся прийти к какому-то общему знаменателю с клиентом по поводу того, какие смыслы и сообщения должен транслировать проект. А уже потом, на отдельном воркшопе, мы обсуждаем визуальное.

Этот воркшоп мы всегда собираем с учётом того, что мы исследовали и изучили на предыдущем этапе. Через призму нашей экспертизы мы формируем визуальные гипотезы, которые будем тестировать. Заодно мы учимся говорить с клиентом о дизайне на одном языке. Например, что мы называем минималистичным, а что считаем экспрессивным, что — ярким, а что, наоборот, кажется приглушённым, что ощущается современным, а что — винтажным или вневременным.

И уже после этого, имея на руках результаты всего этого исследования и воркшопов с клиентом, мы собираем свой vision board. В нём мы суммируем все смыслы, идеи и сообщения бренда, а также общие визуальные рамки, которые проверяем на совместимость с этими идеями. Насколько они вообще подходят проекту и уместны в нём, уместны ли для выбранных каналов коммуникации и аудитории, к которым бренд обращается. На основе этого мы начинаем придумывать концепцию айдентики. И часто оказывается, что лучший формат для фиксации идей — текст. Поэтому многие проекты мы разрабатываем изначально через текст, от каких-то идей и смыслов, записанных просто словами и в виде разных списков в Ноушене. Для этого уже потом мы пытаемся найти адекватный, подходящий визуальный инструмент, который автоматически проходит фильтрацию всеми предыдущими этапами: смысловым, концептуальным в контексте проекта, этапом визуальных рамок и ограничений конкретного проекта.

Причём часто концептуальные языки, которые появляются в проектах, оказываются сложными или метафоричными. И часто у клиентов возникает опасение, что аудитория не поймет. На это мы обычно отвечаем, что метафора — не самоцель. Это всего лишь один из инструментов, который дизайнер использует для того, чтобы сделать свою работу. И самое главное, чтобы целевая аудитория бренда считала общее настроение, сообщение, тон этого сообщения, а не разгадала конкретные сложные смыслы и метафоры. А вот метафора и смысл часто служат внутренней логикой того, как собирается проект, как он работает, и не должны выходить куда-то вовне.

При этом переход с концептуального на визуальный язык ужасно увлекательный и всегда очень разнообразный. Потому что все проекты разные, и у каждого — свой контекст и особенности. И, например, там, где есть сложная концепция, для баланса требуется очень простой визуальный язык. Или если проект содержит сложные интеллектуальные штуки, то в визуальном языке нужно что-то эмоциональное. А часто бывает и такое, что проект нишевый, и обращается он к более погружённой аудитории, тогда визуальное решение может быть калькой концептуального решения, просто переведённой в язык дизайн-инструментов.

Мы часто делаем проекты в формате соавторства. Это наш любимый формат, когда партнёры приходят целенаправленно потому, что они понимают, с каким визуальным языком мы можем работать. И даже при том, что мы ставим в приоритет наш концептуальный подход к проектам и целенаправленно не работаем в одном и том же стиле, потому что разные проекты требуют различных визуальных решений. Но всё равно собственный визуальный язык у нас формируется. И со временем он обновляется и расширяется. И этот визуальный язык напрямую зависит от того, что нам сейчас, в этот конкретный год, интересно исследовать и тем, какой визуальный диапазон нам доступен.

Например, очевидно, что экспрессия может быть совершенно разной. И одни дизайнеры будут создавать экспрессию через большое количество ярких цветов, другие будут работать с иллюстрацией, а третьи — передавать её третьим способом. И во всех трёх случаях та экспрессия, которая нужна проекту, так или иначе всё равно будет достигаться. И как раз вот в особенностях выбора тех или иных визуальных инструментов и появляется собственный визуальный язык. Для нас первостепенной всегда была работа с типографикой, с текстом, с версткой и — в последнее время — с абстрактной иллюстрацией. И часто объединение нашего концептуального подхода, исследования и этих особенностей визуального языка становятся ведущими и предопределяющими при разработке проектов.

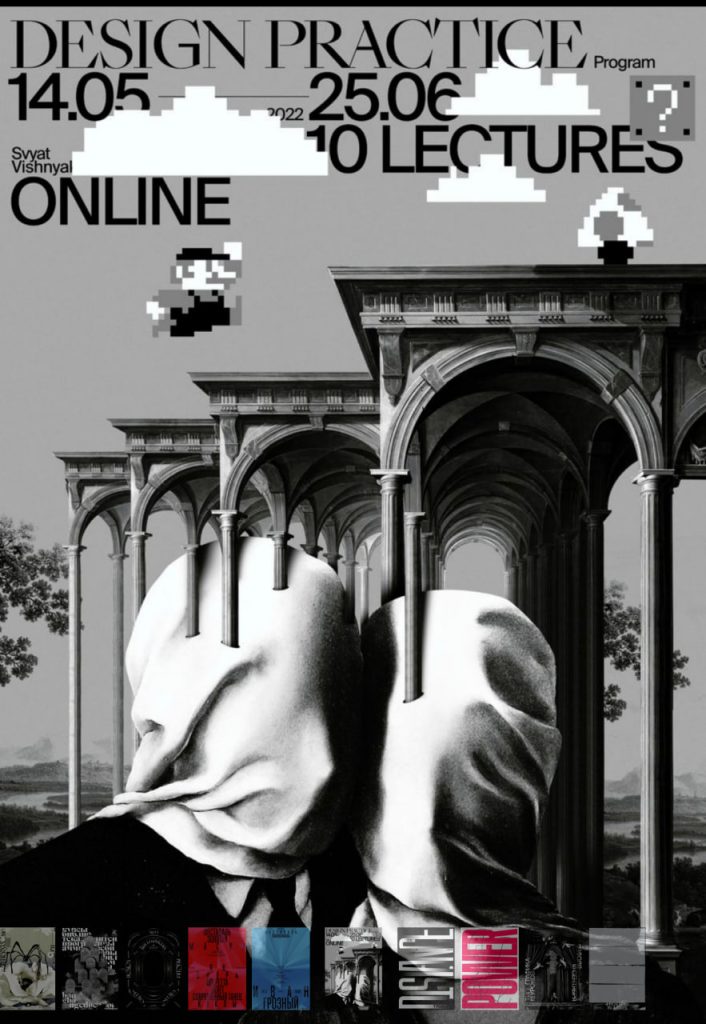

Свят Вишняков

Графический дизайнер и основатель студии Electric Red. Специализируется на разработке айдентики, типографики, плакатов и полиграфии. Преподаёт в BBE и Британской Высшей Школе Дизайна

Когда мы говорим о сложных смыслах, то плодить дополнительные сущности или находить сложные, несчитываемые ассоциации — утопия. Здесь нужно использовать принцип Бритвы Оккама — «не множить сущее без необходимости». Поэтому я стараюсь решать такие задачи в лоб и найти самую прямую, понятную, очевидную, лежащую на поверхности ассоциацию. Или если у слова есть устоявшаяся коннотация, то можно зайти через неё и попробовать её изобразить. Вот тут как раз можно включить свою дизайнерскую хитрость, найти необычное визуальное решение или интерпретацию, создать сложную композицию. Это достаточно проверенный, по крайней мере на моём собственном опыте, путь.

Также я люблю посмотреть на исследуемый объект с разных сторон и найти несколько ассоциативных рядов или ассоциаций, которые близки к этому слову или ведут к нему. А затем зашить в визуальный образ несколько пасхальных яиц, несколько подсказок, чтобы создать собирательный образ. То есть рассказать историю с разных сторон, с разных точек зрения и для людей с разным бэкграундом. Некоторые смогут увидеть несколько пасхалок, но даже если они считают только одну, то они уже смогут понять, о чем идёт речь.

Другие части серии:

- Как поддерживать work-life balance и не выгорать: мнения опытных дизайнеров

- Главные личностные качества арт-директора и как их прокачивать: что об этом думают крутые арт-директора

- Что делает дизайн хорошим: мнения заметных дизайнеров

- Нейросети в работе дизайнера: мнения дизайнеров

- Где дизайнеру черпать вдохновение: мнения топовых дизайнеров

- Любимые шрифты: 11 мнений шрифтовых, графических, продуктовых дизайнеров и леттереров

- Как защищать свои дизайн-решения перед требовательными клиентами: мнения дизайнеров

Обсуждение

Похожее

Мобильный интерфейс для одной руки

Клише в шрифтовых логотипах

Подробное руководство по дизайну текстовых полей и форм