Это было и вынужденное, и осмысленное, и, в то же время, какое-то спонтанное решение. В конце 1970-х, когда мы окончили Московский архитектурный институт, единственным шансом заниматься архитектурой было пойти в какую-то государственную контору вроде Моспроекта. В огромном проектном институте надо было много лет сидеть и заниматься чем-то, может быть, совсем неблизким тебе. Люди шли туда, потому что другого выхода не было. И вот я и мой друг и ещё несколько молодых людей ушли из этого института и предпочли сохранить какую-то свободу действий, занимались чем-то вокруг архитектуры, интерьерами теми же. Объявляли время от времени иностранные конкурсы концептуальные, не подразумевавшие строительства, просто на картинки, отражавшие какие-то идеи архитектурные.

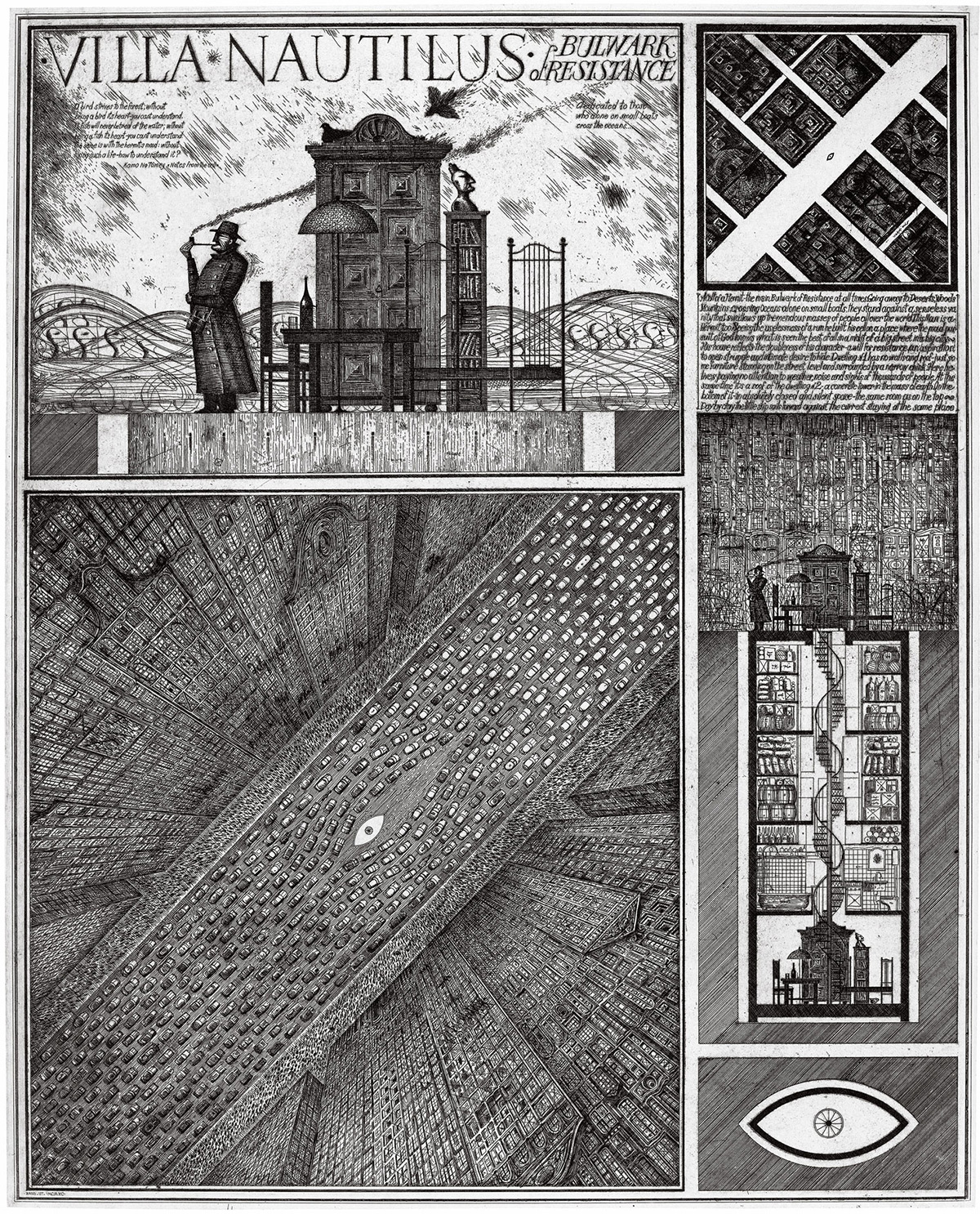

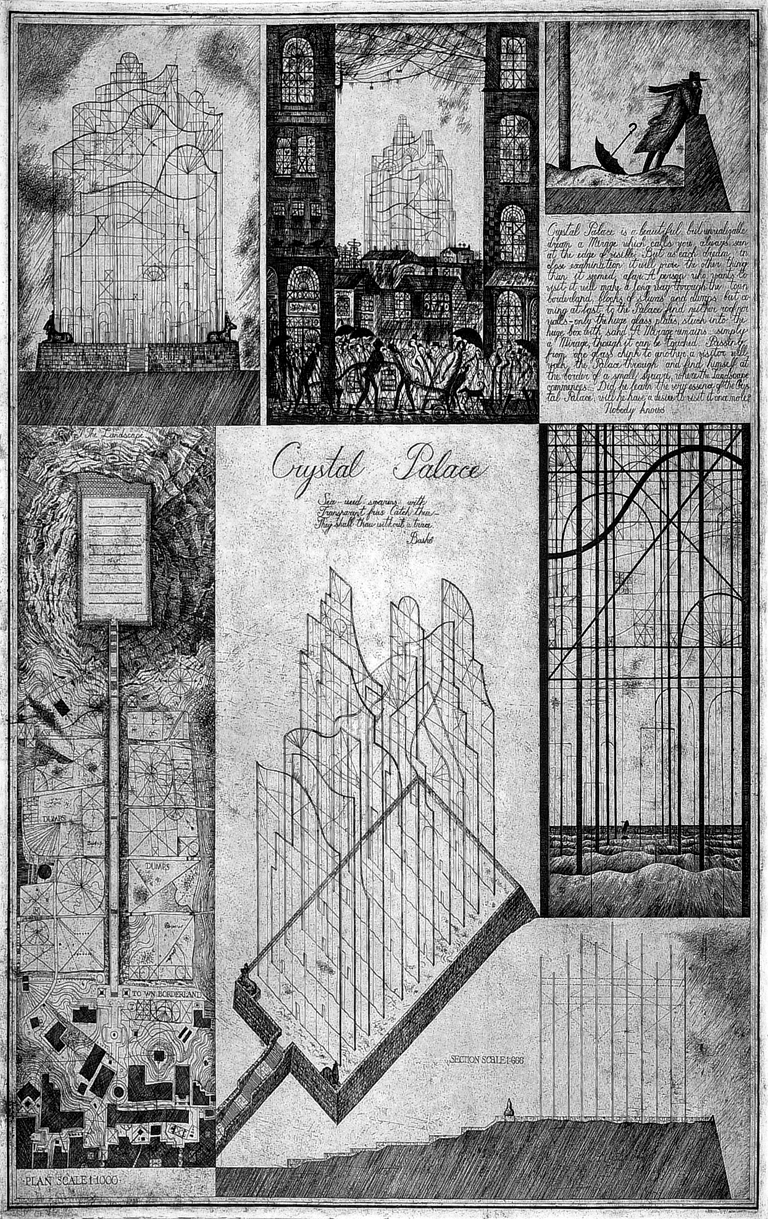

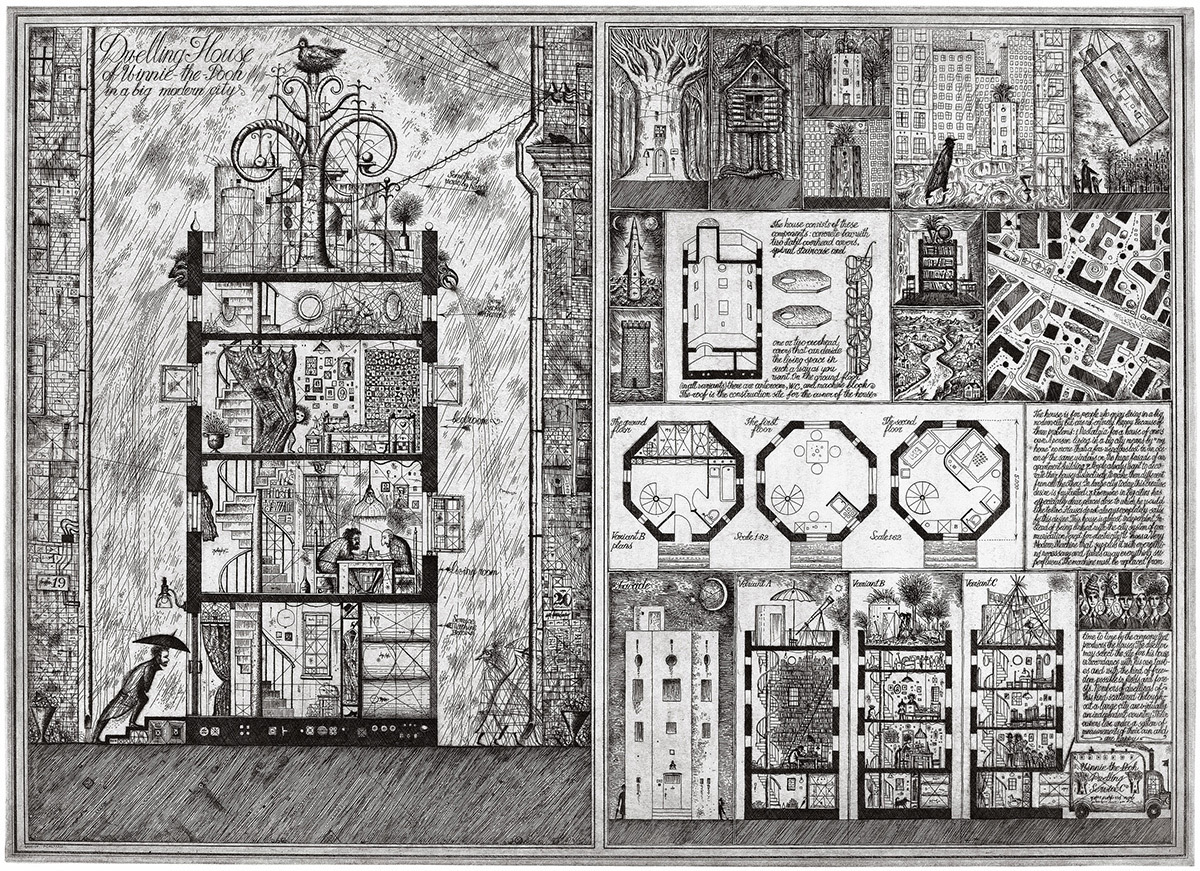

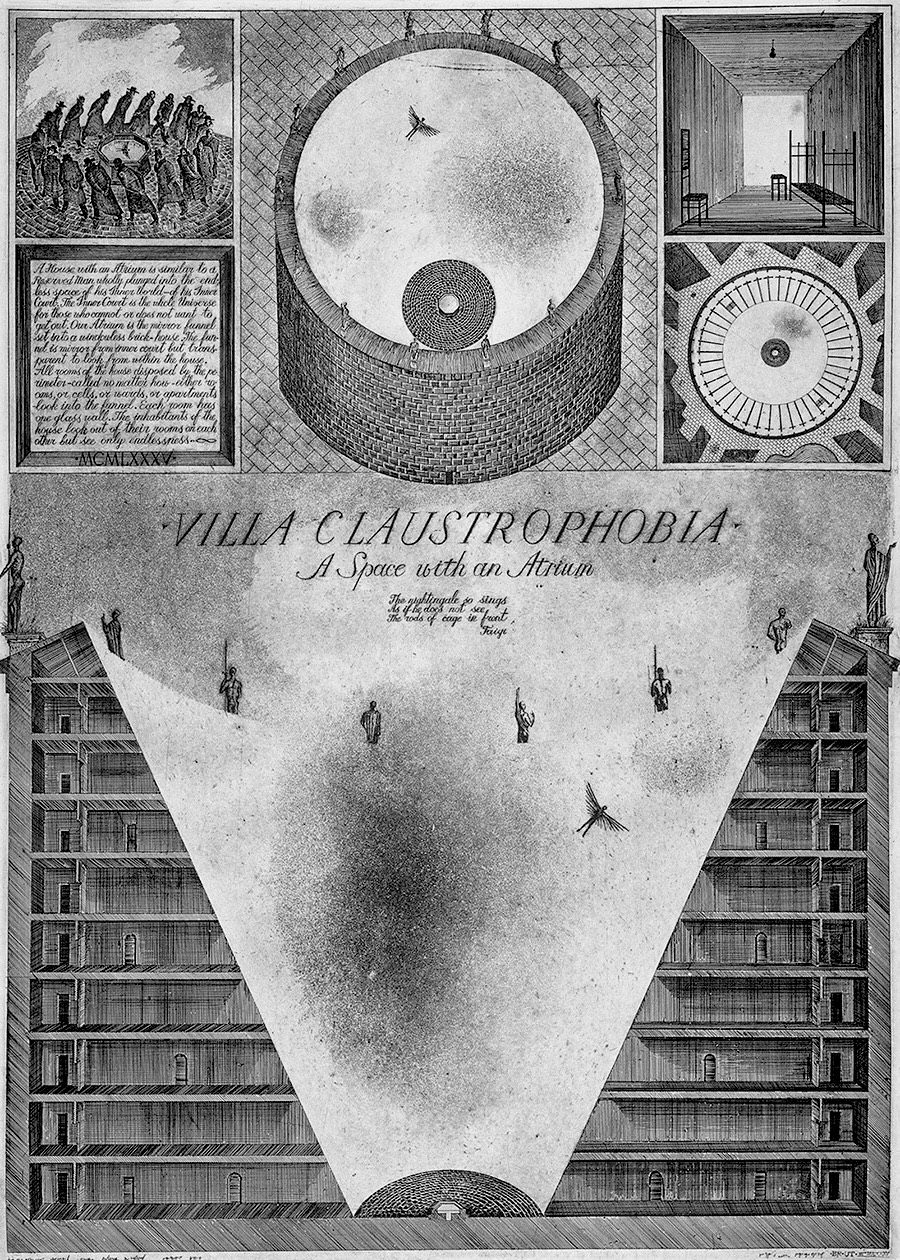

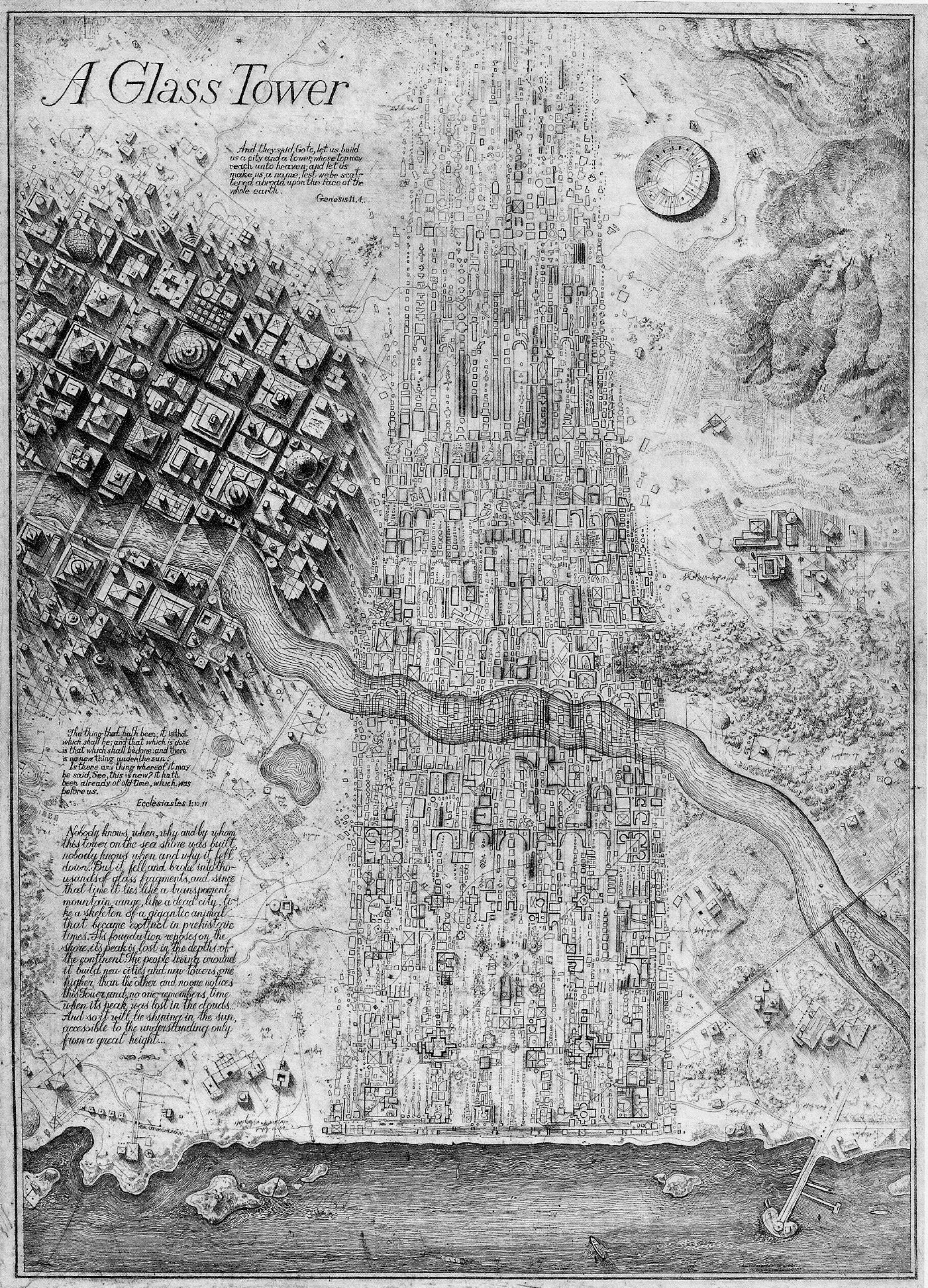

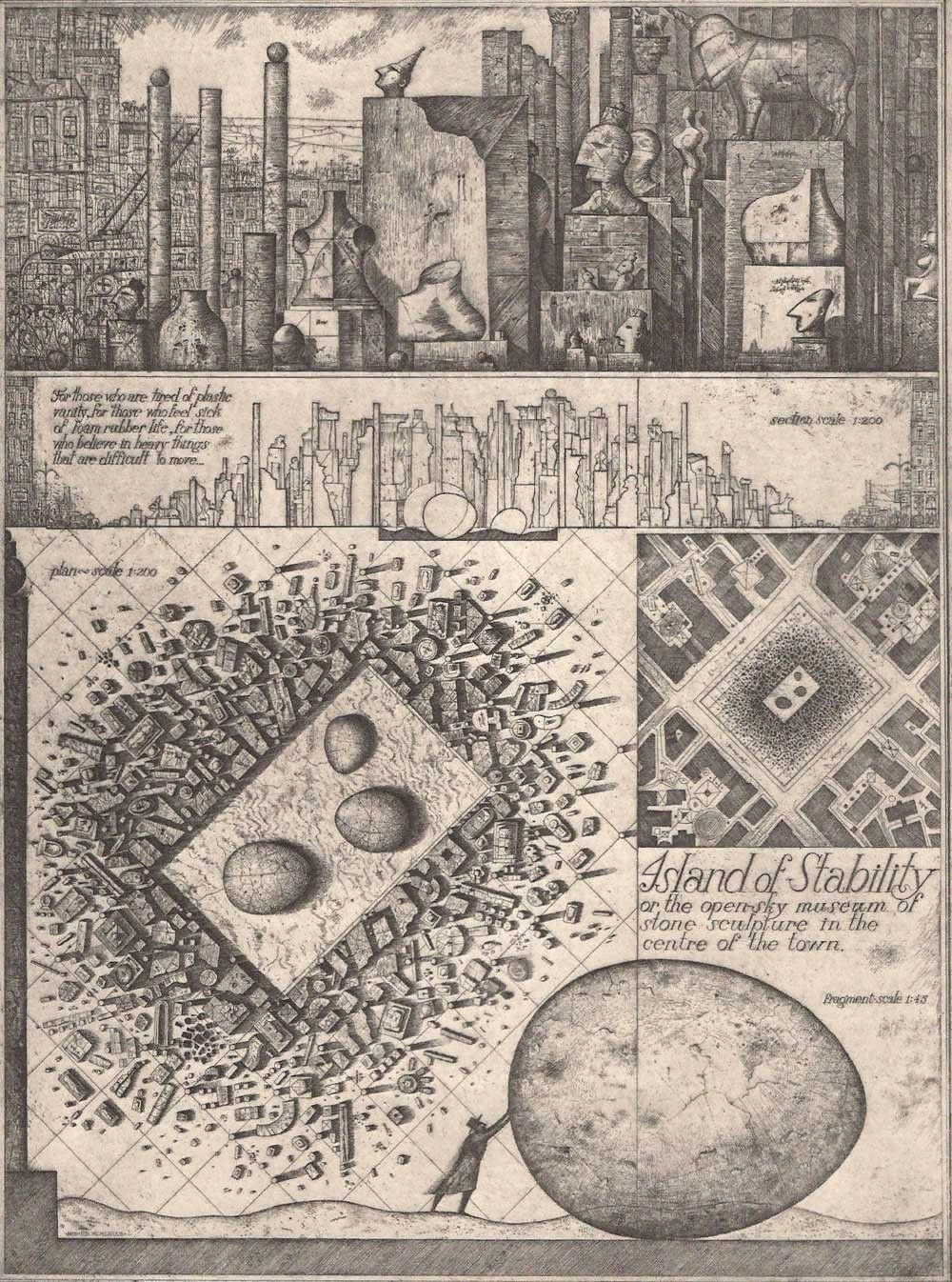

Мы очень увлеклись, всё время что-то отправляли куда-то, получали какие-то премии время от времени, что нас очень поддержало. И вот так прожили несколько лет. Образовалась серия проектов, которые потом объединили в какое-то течение: это были и отдельные рисунки-офорты, и шелкографические работы вроде «Дворца Всеобщего Благоденствия». Хотя никакого течения, никаких групп и манифестов, на самом деле, не было в помине. Потом, когда это всё закончилось, это всё причесали и как-то назвали, и теперь это называется «бумажная архитектура».

Бумажная архитектура — крайне индивидуальная форма отправления профессии. Бороться с цензурой в знак протеста или из солидарности в архитектурном проекте практически невозможно. Другое дело, что в проекте свободном от идеологии заказчика и диктата строителя, можно было рассказать личную историю. Для того времени это было очень необычно.

Вообще до 1981 года в иностранных конкурсах, доступ к которым осуществлялся не по разнарядке ЦК партии, никто не участвовал. В 1981 нам удалось эту ситуацию изменить, воспользовавшись сменой руководства союза архитекторов. И поскольку сразу посыпались победы, то ответственные товарищи предпочли ими хвалиться, а не порицать. Хотя разговоры о том, что архитектура — тяжёлый хлеб, а бумажная архитектура — сладкие десерты, ходили долго. А ещё бумажников называли дезертирами, эскапистами и диссидентами. Но до запретов так и не дошло — не успели.

С этого начиналась любая статья о бумажной архитектуре в иностранном журнале: Брежнев — застой, Горбачёв — перестройка… Всё просто: некоторые молодые архитекторы не хотят идти в Моспроект и поэтому сидят дома и рисуют картинки. А тут как раз разрешили принять участие в этих симпатичных японских конкурсах… И так далее, и тому подобное.

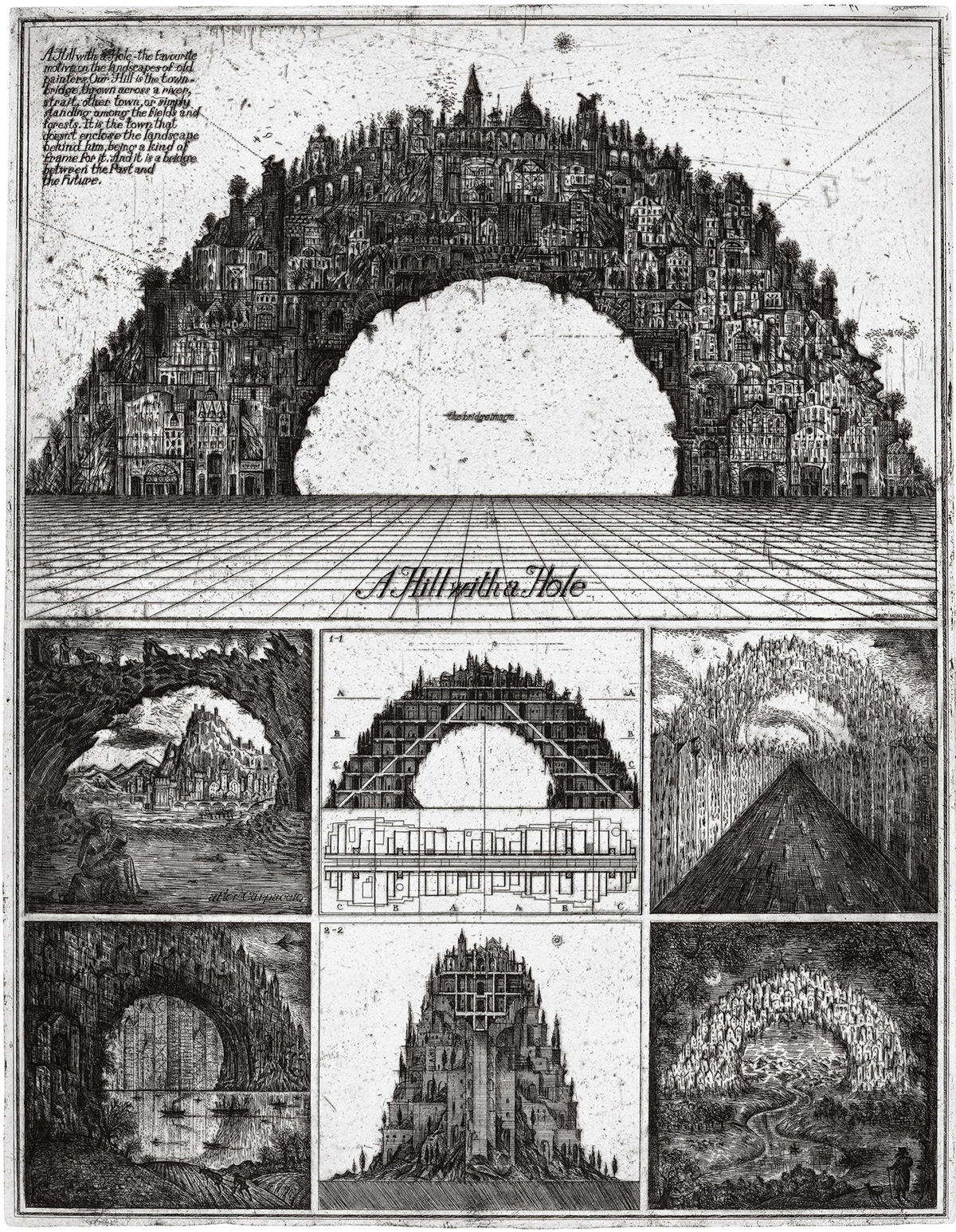

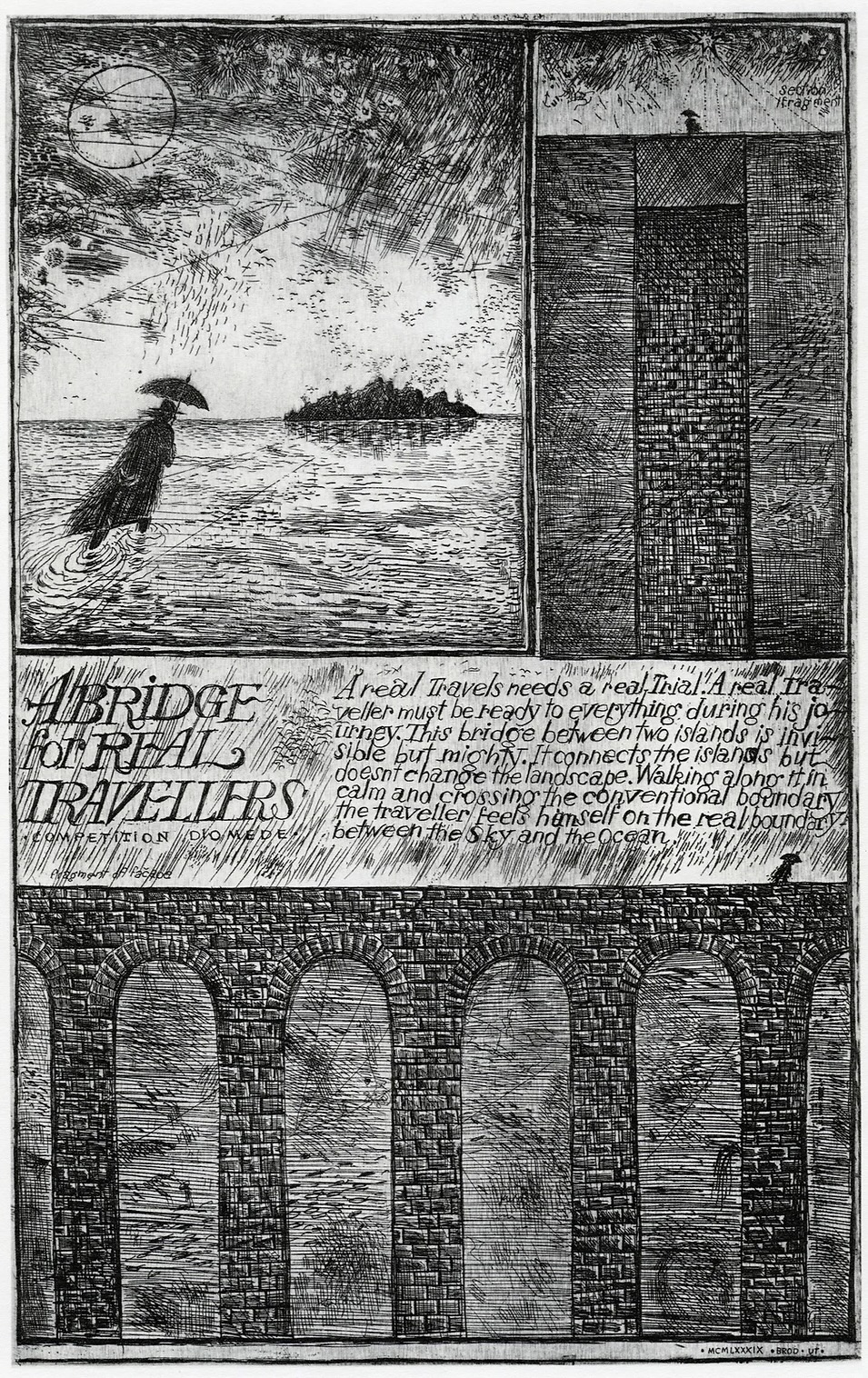

Общей теории не было. Были общие мотивы. Во многих проектах встречалась, к примеру, тема путешествия одинокого героя. По большому счёту всех объединяло место проживания — тоталитарное государство. Многие проекты сочинялись под условной шапкой: «Локальная утопия в тотальной дистопии», сознательно ограничивая амбиции архитектора. Некоторые можно было назвать антиутопиями.

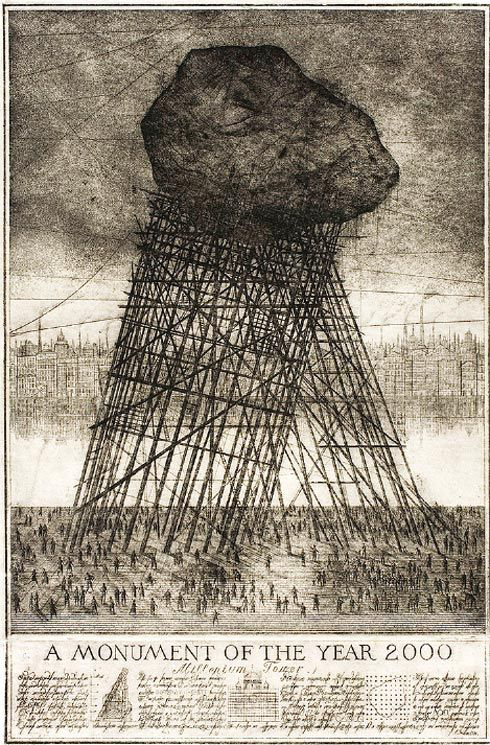

Бумажная архитектура — «проекты проектов». Так было записано в нашем манифесте к выставке в Юности. Они не предназначены для прямой реализации, только что для опосредованной. Хотя при этом, реализовать можно всё, что угодно. Когда мы с Беловым проектировали самовозводящийся погребальный небоскрёб, у нас и в мыслях не было, что через тридцать лет где-то из экономии городской земли будут строить вертикальные кладбища.

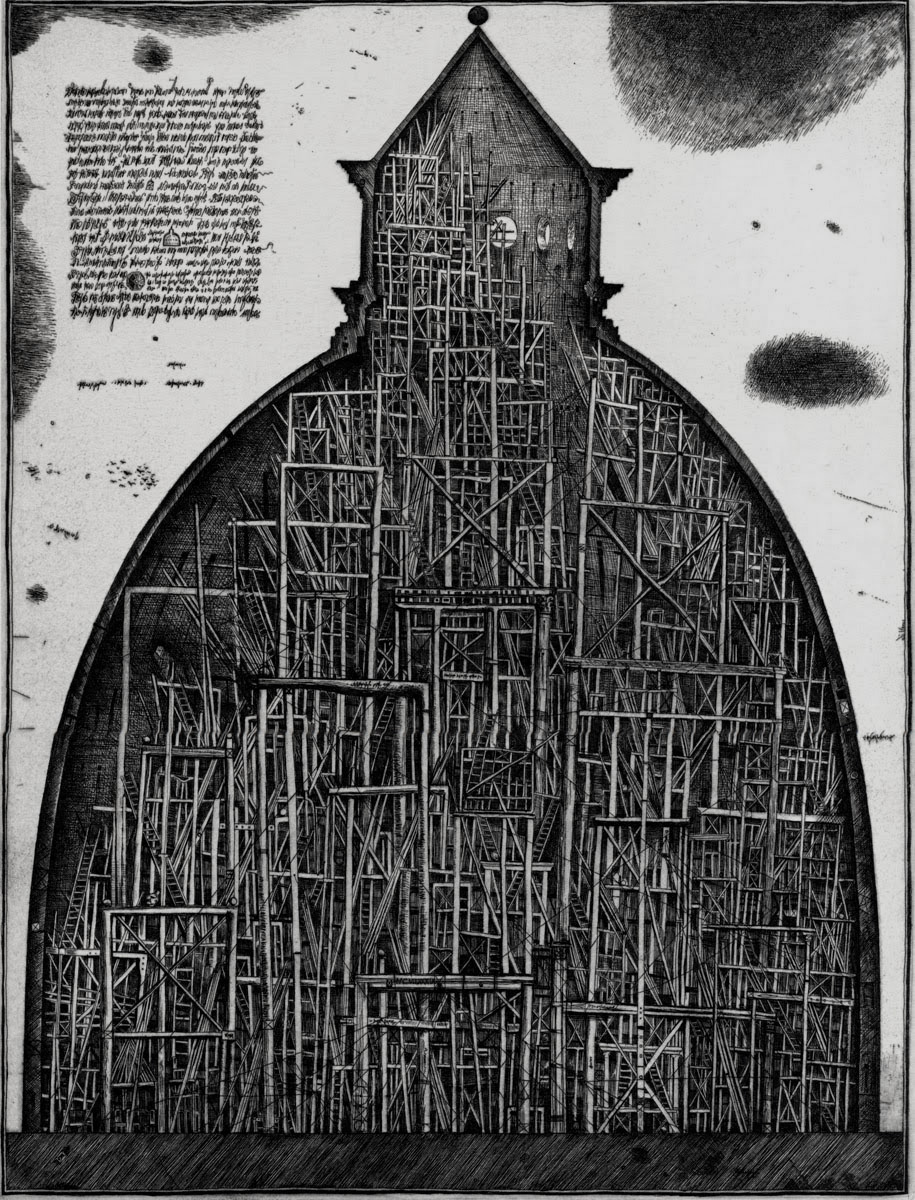

Это было замещение пустоты, спасение от неверия в то, что это можно сделать реальным проектом. Политического же подтекста практически не было. Вернее был: творчество было щитом от политики, от комсомольского стукачества, от ощущения застоя. Все эти неприятные вещи оставались за порогом, вне листа бумаги. Наша идеология того времени хорошо показана в «Корабле дураков», где на крыше деревянной башни стоит стол с выпивающей компанией друзей, а внизу – страшный мегаполис. Мы хотели творческой изоляции от этого, и у нас была наполненная творчеством, цельная, но виртуальная жизнь.

Бумажная архитектура — крайне индивидуальная форма отправления профессии. Бороться с цензурой в знак протеста или из солидарности в архитектурном проекте практически невозможно. Другое дело, что в проекте свободном от идеологии заказчика и диктата строителя, можно было рассказать личную историю. Для того времени это было очень необычно.

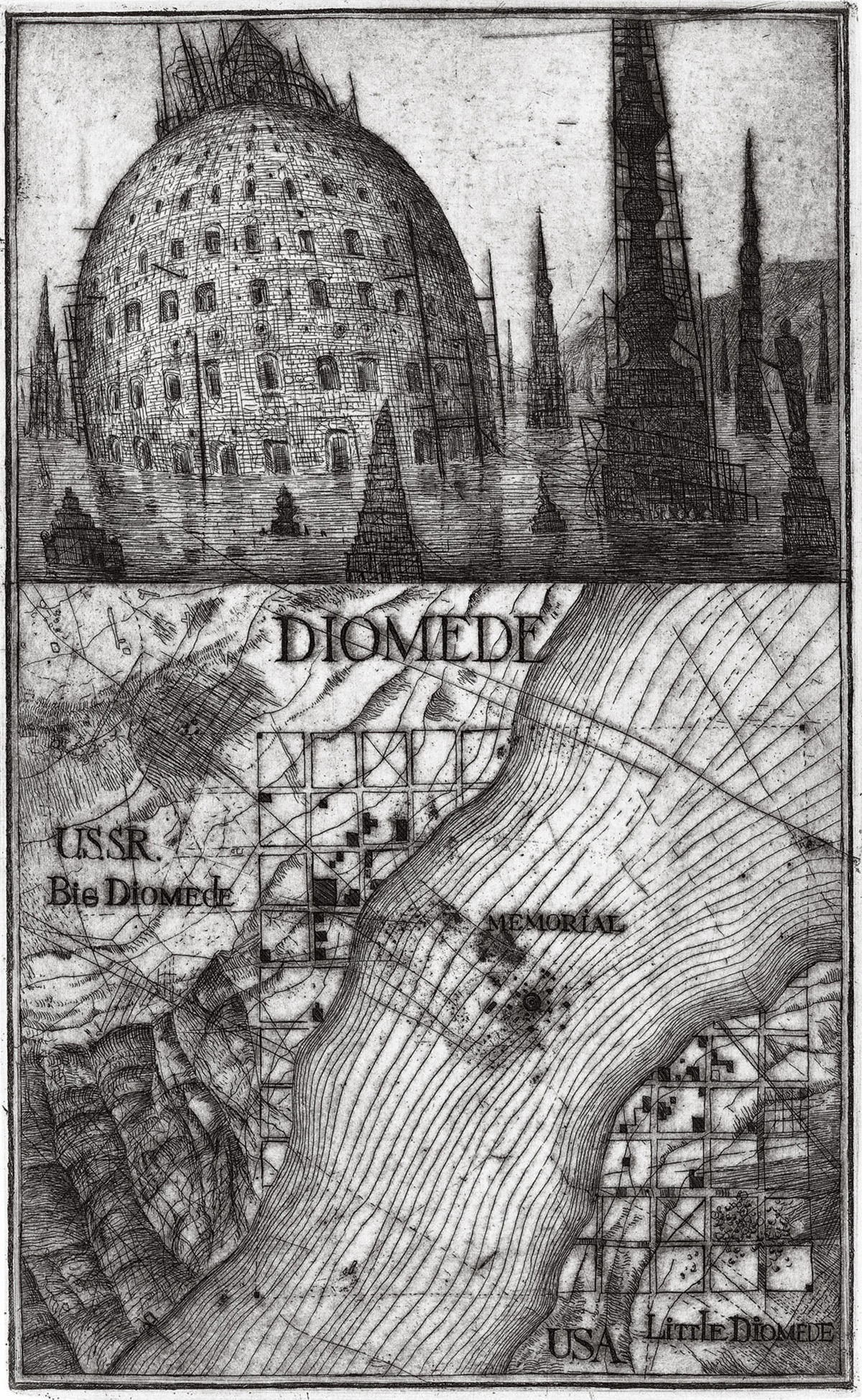

Я любил разглядывать живопись и офортную графику. Это были мои детские книжки. Я помню этих рыцарей, которые бились на мосту у Бёклина, обнаженных красавиц, лодки, парусники, архитектурные виды. У моего друга и коллеги Саши Бродского оказалось много такого же опыта: он из художественной семьи, я — из архитектурной. Чего не было у него дома, то было у меня. Мы с интересом воспринимали пиранезианские виды Рима с планами и надписями, фантастические пространства карчери. Нас объединяли предпочтения к исторической архитектуре и любовь к офорту. Кое-что перешло в наши бумажные проекты.

Это всегда преподносилось как несбыточные фантазии, при этом я-то считал, что всё это абсолютно технически выполнимо. Непонятно, кому и зачем это было бы нужно, но это не были какие-то летающие дома или шагающие города. Впоследствии я натыкался на какие-то вещи, сделанные под влиянием этих проектов, и это меня очень удивило: в те времена мы вообще не предполагали, что это может быть интересно кому-то, кроме нас.

Главным было изобразительное начало, общее пристрастие к офорту, графике, Пиранези, Доре. Но у каждого было и своё личное. Сашка любил рисовать людей с носами, а я — квадратики. Но это была одна работа.

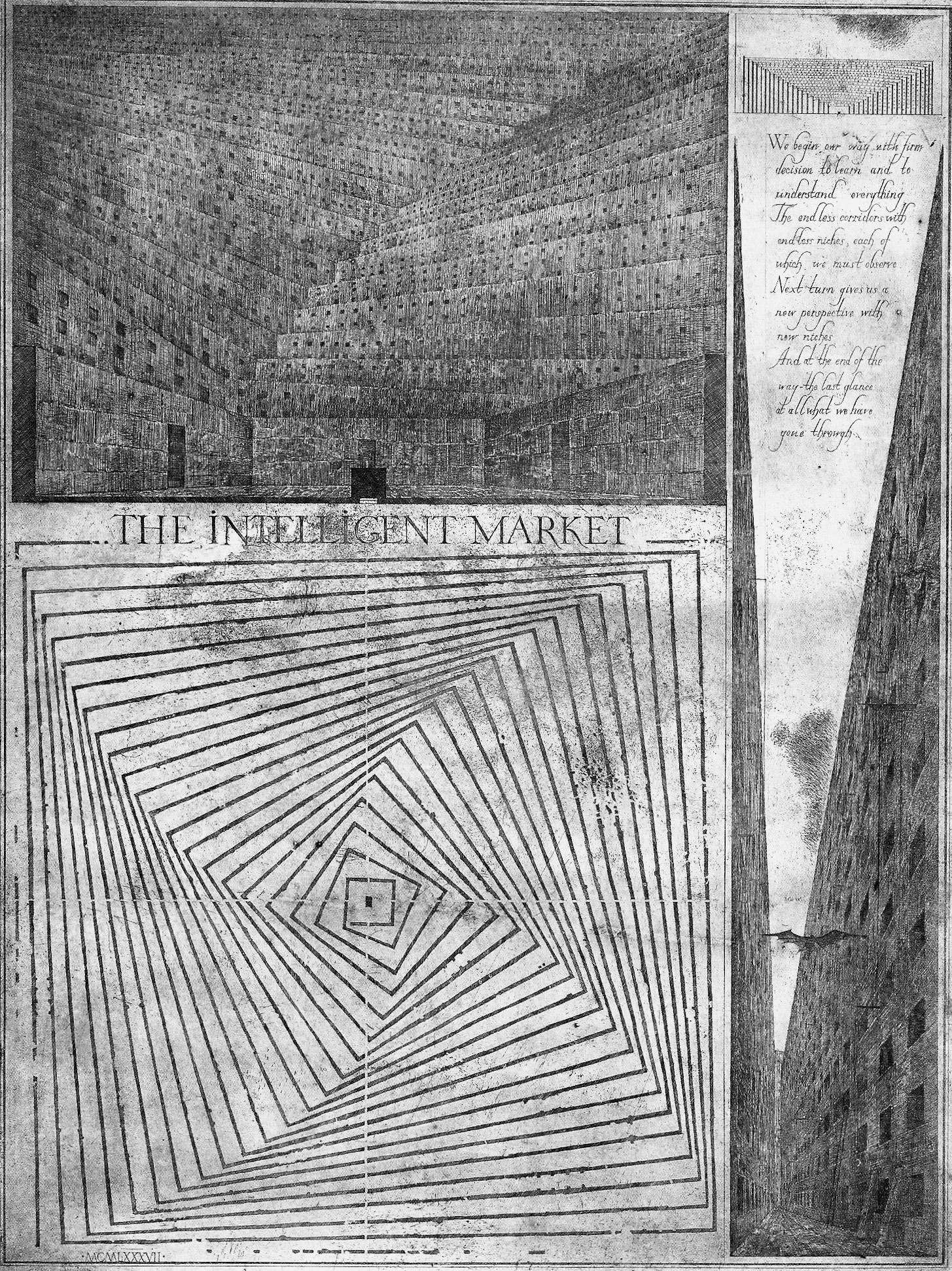

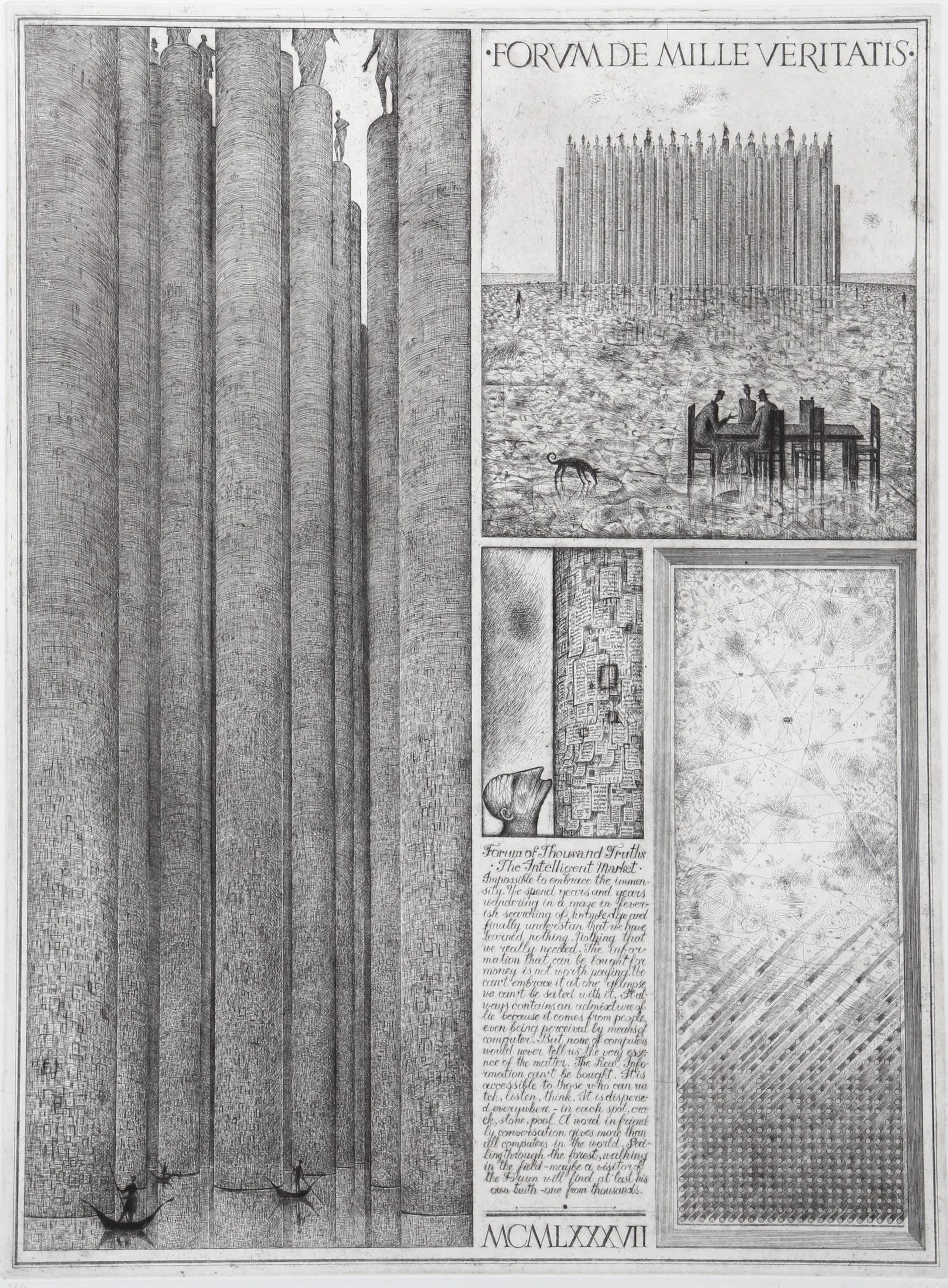

Нельзя объять необъятное. Мы тратим годы и годы, блуждая в дебрях и лихорадочно собирая знания и в конце концов понимаем, что не узнали ничего. Ничего, что нам действительно было нужно. Информация, которую можно купить за деньги, не стоит того, чтобы за неё платить. Мы не можем охватить её одним взглядом, мы не можем насытиться ею. Она всегда содержит примесь лжи, так как исходит от людей, даже будучи воспринятой через компьютер. Но ни один компьютер не скажет нам самого главного. Настоящую информацию нельзя купить. Она доступна тем, кто умеет смотреть, слушать, думать. Она рассеяна везде — в каждом пятне, трещинке, камне, луже. Одно слово дружеской беседы даёт больше, чем все компьютеры мира. Плавая по лесу, гуляя по полю, посетитель Форума может быть найдёт свою истину — одну из тысяч.

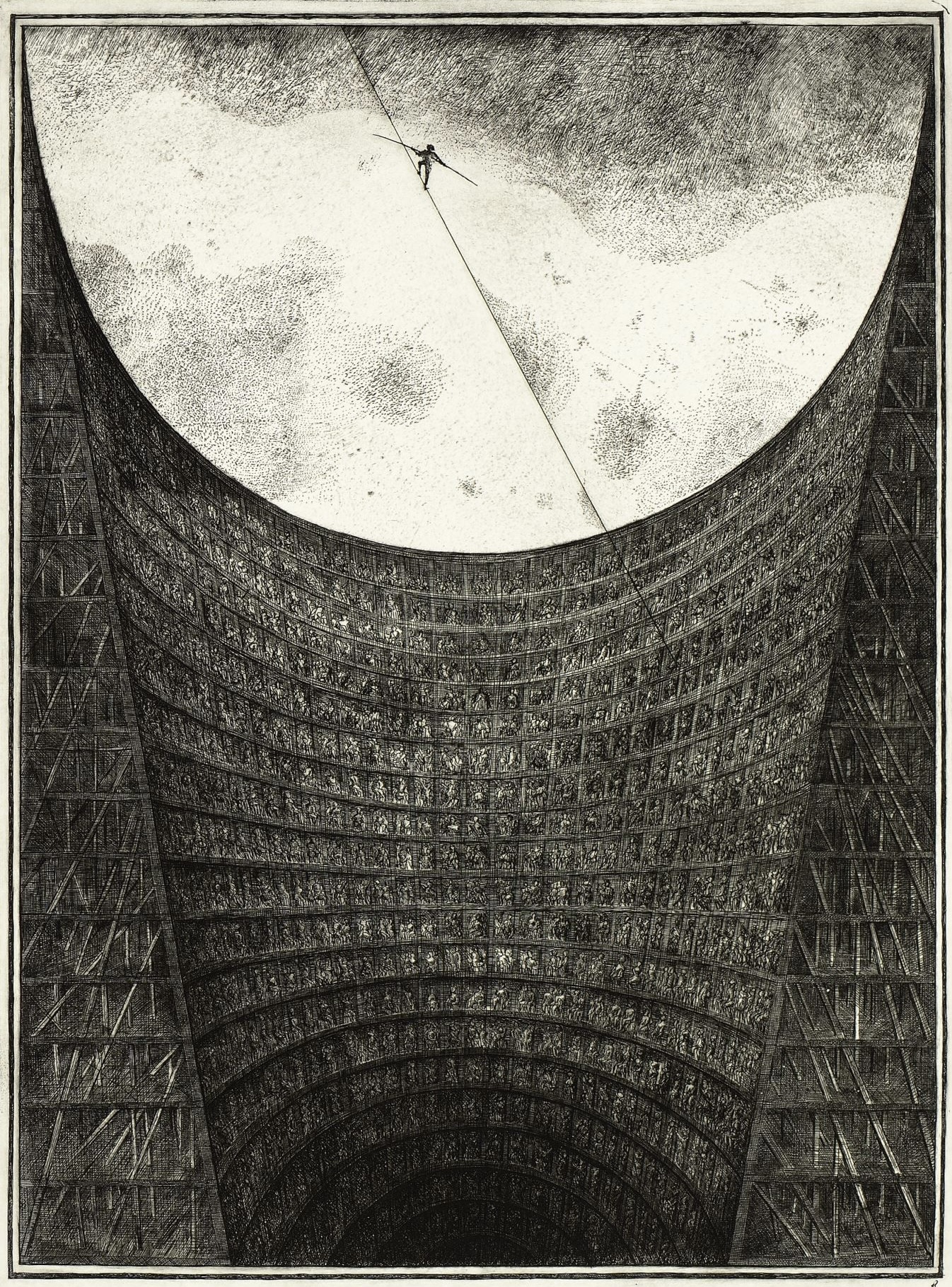

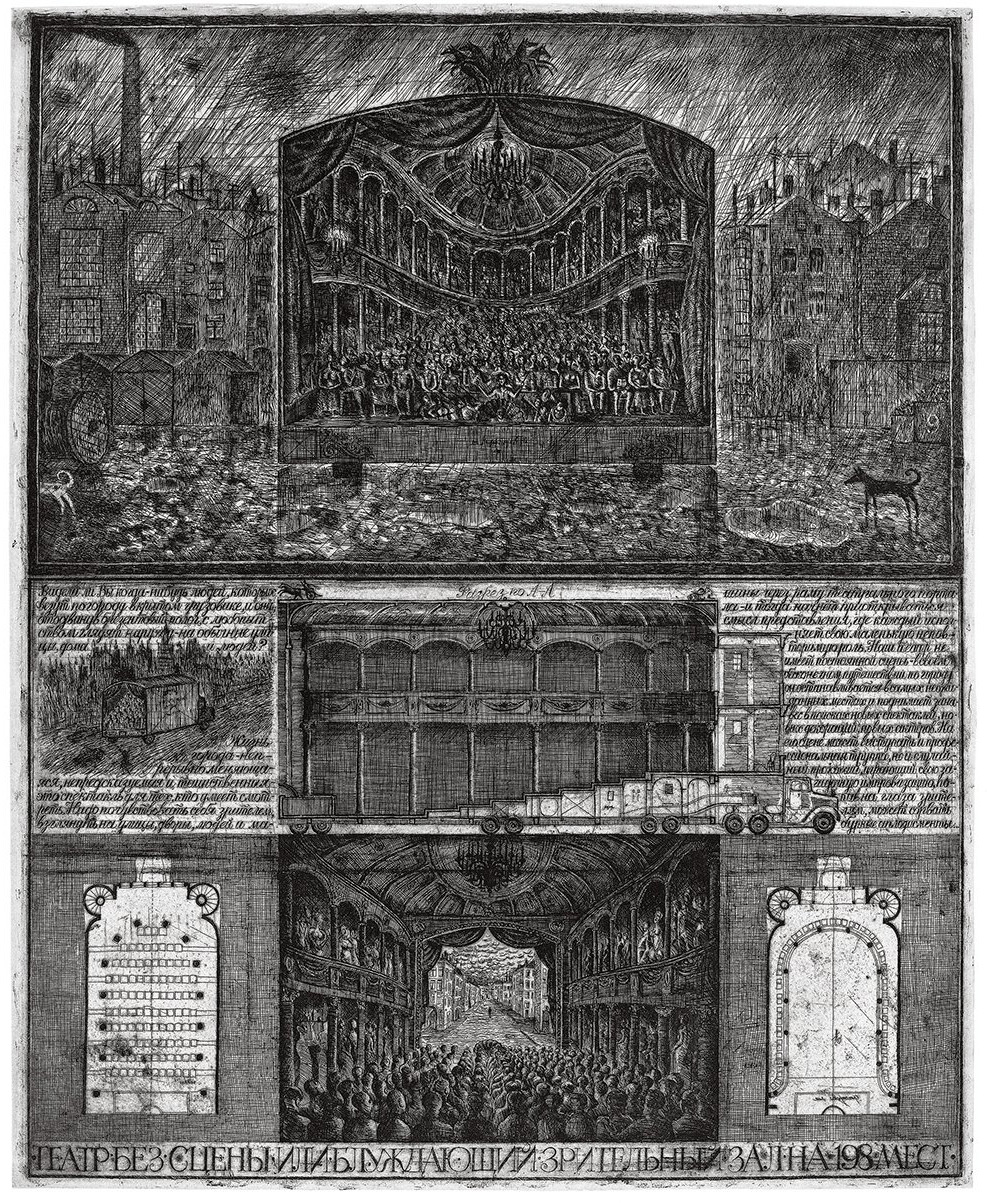

Видели ли Вы когда-нибудь людей, которых везут по городу в крытом грузовике, и они, отодвинув брезентовый полог, с любопытством глядят наружу — на обычные улицы, дома и людей? Жизнь города — непрерывно меняющаяся, непредсказуемая и таинственная — это спектакль для тех, кто умеет смотреть. Надо почувствовать себя зрителем, взглянуть на улицы, дворы, людей и машины через раму театрального портала — и тогда начнёт приоткрываться смысл представления, где каждый исполняет свою маленькую неповторимую роль. Наш театр не имеет постоянной сцены — в своём бесконечном путешествии по городу он останавливается в самых неожиданных местах и поднимает занавес в поисках новых спектаклей, новых декораций, новых актеров. На его сцене может выступать и профессиональная труппа, но и случайный прохожий, играющий свою загадочную импровизацию, попав на глаза зрителям, может сорвать бурные аплодисменты.

Часовня со стеклянными стенами, стеклянной крышей и стеклянным полом, стоящая над бесконечной, бездонной трещиной между двумя безднами.

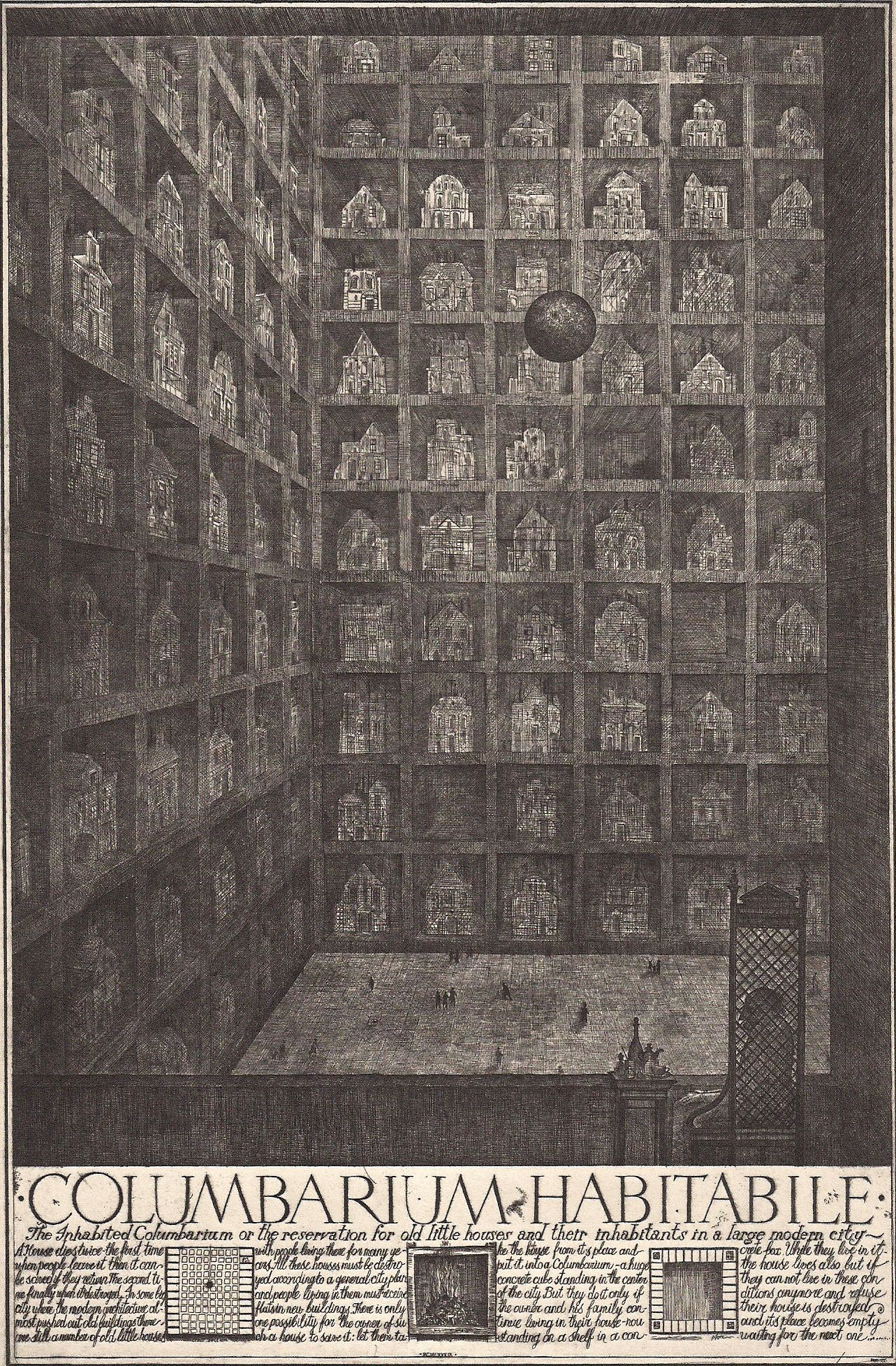

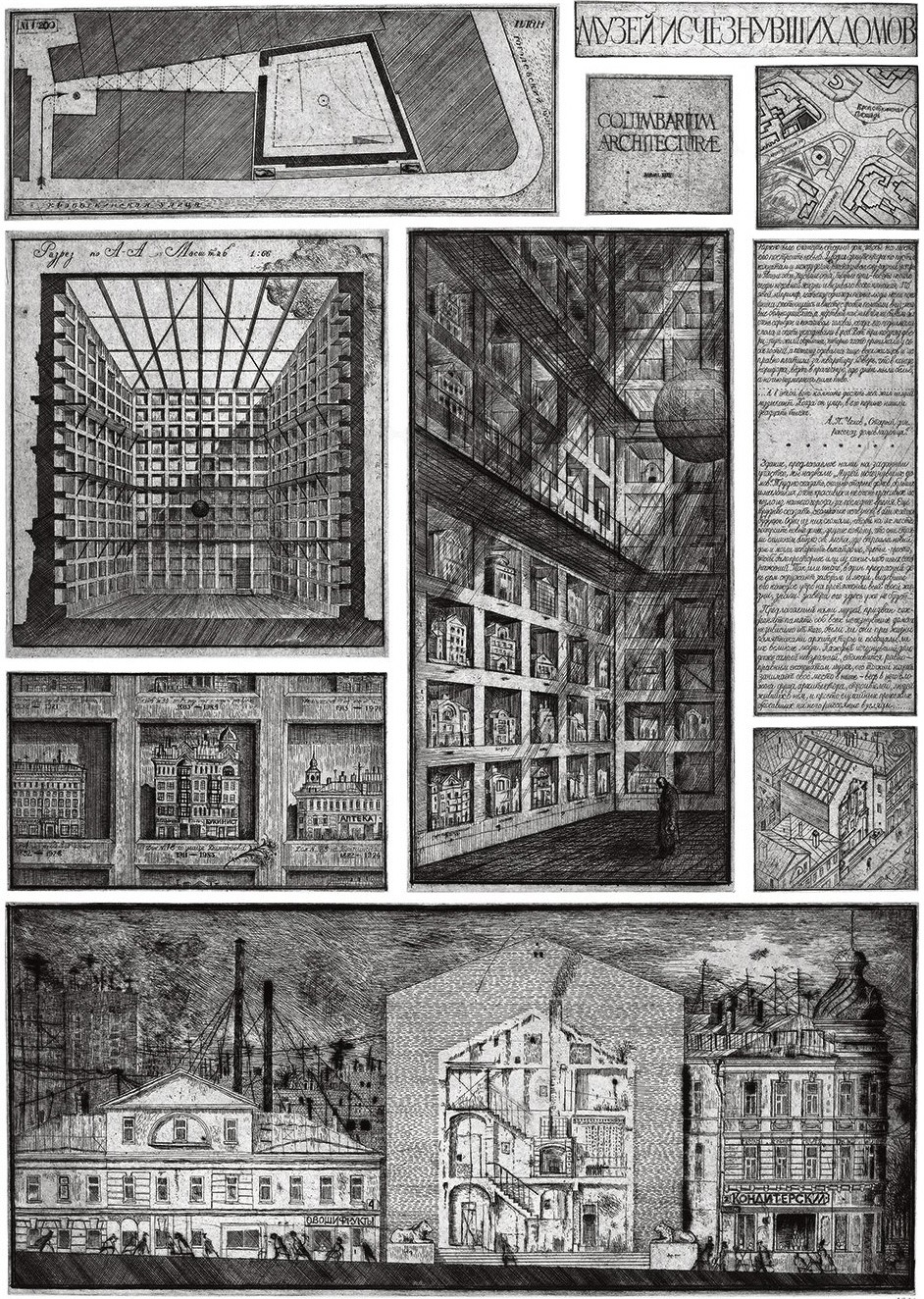

Дом умирает дважды. В первый раз — когда его покидают люди, то есть человек — душа дома. Второй раз, и окончательно — когда его разрушают… В некоем воображаемом городе, где новая архитектура почти полностью вытеснила старую, всё ещё сохранились маленькие старые дома — каждый со своей длинной историей и с людьми, слитыми с ним в одно целое. Все они обречены — их должны снести, чтобы освободить место для чего-то нового. В один прекрасный день к хозяину маленького старого дома приходят некие люди и ставят его перед выбором: он может отречься от своего дома и переселиться в большое новое здание.

Тогда старый дом разрушают, а его фасад помещают в одну из ниш на фасаде Колумбария. Хозяин всегда может прийти и, поднявшись на нужный этаж, постоять рядом со стеной, за которой он прожил так много лет. Если же он хочет сохранить жизнь своему дому — гуманная администрация идёт навстречу: дом аккуратно перевозят внутрь Колумбария и ставят в одну из глубоких внутренних ниш, подключая его к необходимым коммуникациям. Однако это делается при одном условии: хозяин должен по-прежнему жить в своем доме, невзирая на все странности жизни на полке в огромном бетонном склепе. Пока люди живут в доме — жив и дом. Но как только они не выдерживают и сдаются — дом исчезнет и его фасад, как посмертная маска, появляется в нише снаружи.

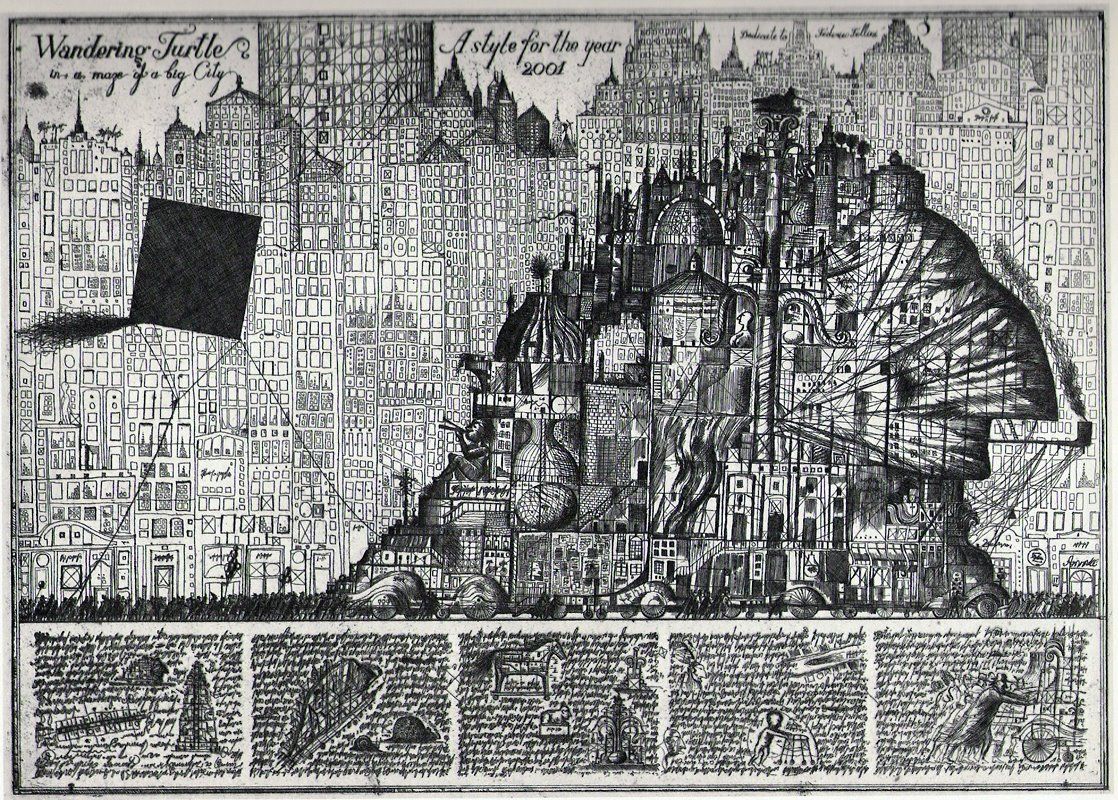

В бумажной архитектуре много оммажей. У Бродского и Уткина — очевидные посвящения Пиранези. Проект «Странствующая черепаха в лабиринте большого города» 1984 г. — посвящение Федерико Феллини; у меня — посвящения героям русского авангарда, у Михаила Белова — Стивену Спилбергу.

Да, пожалуй, кино иногда служило источником вдохновения. Например, Феллини — он на меня очень сильно влиял. Не только общим настроением своих фильмов, но и какими-то конкретными объектами. Например, конструкция из финала «8 1/2» надолго поразила мое воображение. Видимо, из неё возникли многие наши «бумажные» идеи. Во время одной из наших с Ильей зарубежных выставок — в Новой Зеландии, по-моему, организаторы параллельно с экспозицией крутили в фойе галереи два фильма: «Метрополис» и «Bladerunner». Они находили массу общего между этими фильмами и нашими работами. И были правы.

Это был сплошной непрекращающийся праздник, возникавший там, где мы садились работать. В 80-е нас подхватила мощная волна самогоноварения. Илья был крупным специалистом, я — так, на подхвате. Хотя со временем и я научился. Центр был у него на даче, я тайно открыл свой маленький филиал в Москве… Конечно, мы рисовали, даже чертили, даже иногда размышляли и беседовали на архитектурные темы, бывало и такое. Но всё это как-то урывками, под мерный рокот тостов и всяких шуток-прибауток. По-настоящему сосредоточиться, слава Богу, не удавалось…

Обсуждение

Похожее

Ребрендинг Kickbase — фэнтези-футбольного менеджера для Бундеслиги

Серия плакатов для варшавской галереи современного искусства LETO

Новый дизайн швейцарского загранпаспорта