Рассказывает Федя Борисов, арт-директор ENDY

XIX–начало XX века: Дореволюционная игрушка

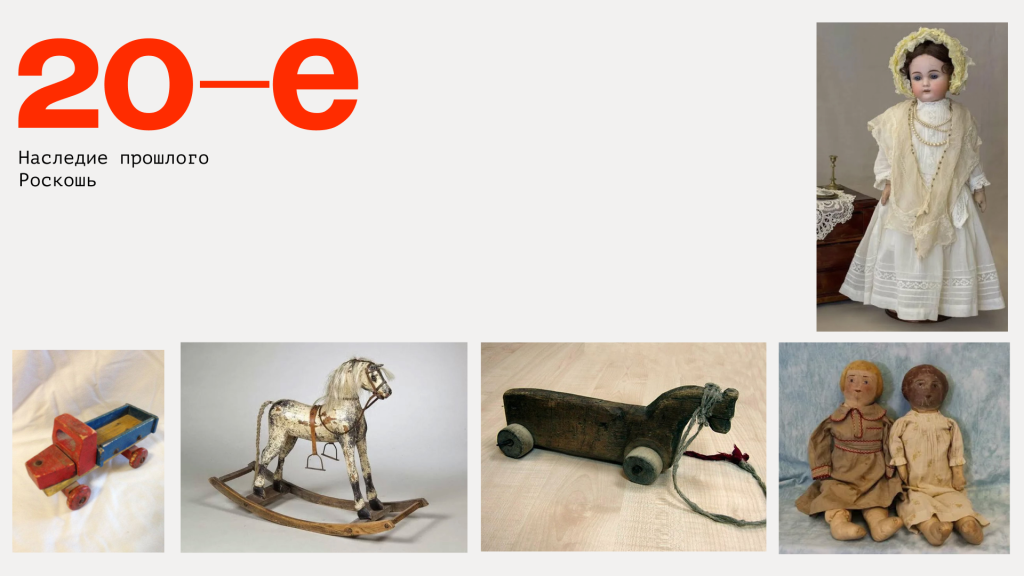

Во второй половине XIX века игрушка в имперской России — это штука штучная. Дорогие ткани, ручная работа, мелкие детали — всё ради развлечения детей из дворянских семей. Те, кто попроще, довольствовались деревянными фигурками и самоделками. Индустрии производства детской игрушки как таковой не существовало — наследие империи держалось на частных мастерских и семейных традициях.

1917–40-е: «Ребёнок — это будущий солдат»

осле Октябрьской революции ситуация изменилась — но не в лучшую сторону. Кризис, перестройка, дефицит. Игрушки оказались задвинутыми в конец списка приоритетов. До начала 30-х годов никакого серьёзного производства не было — как говорится: «не до жира, быть бы живым».

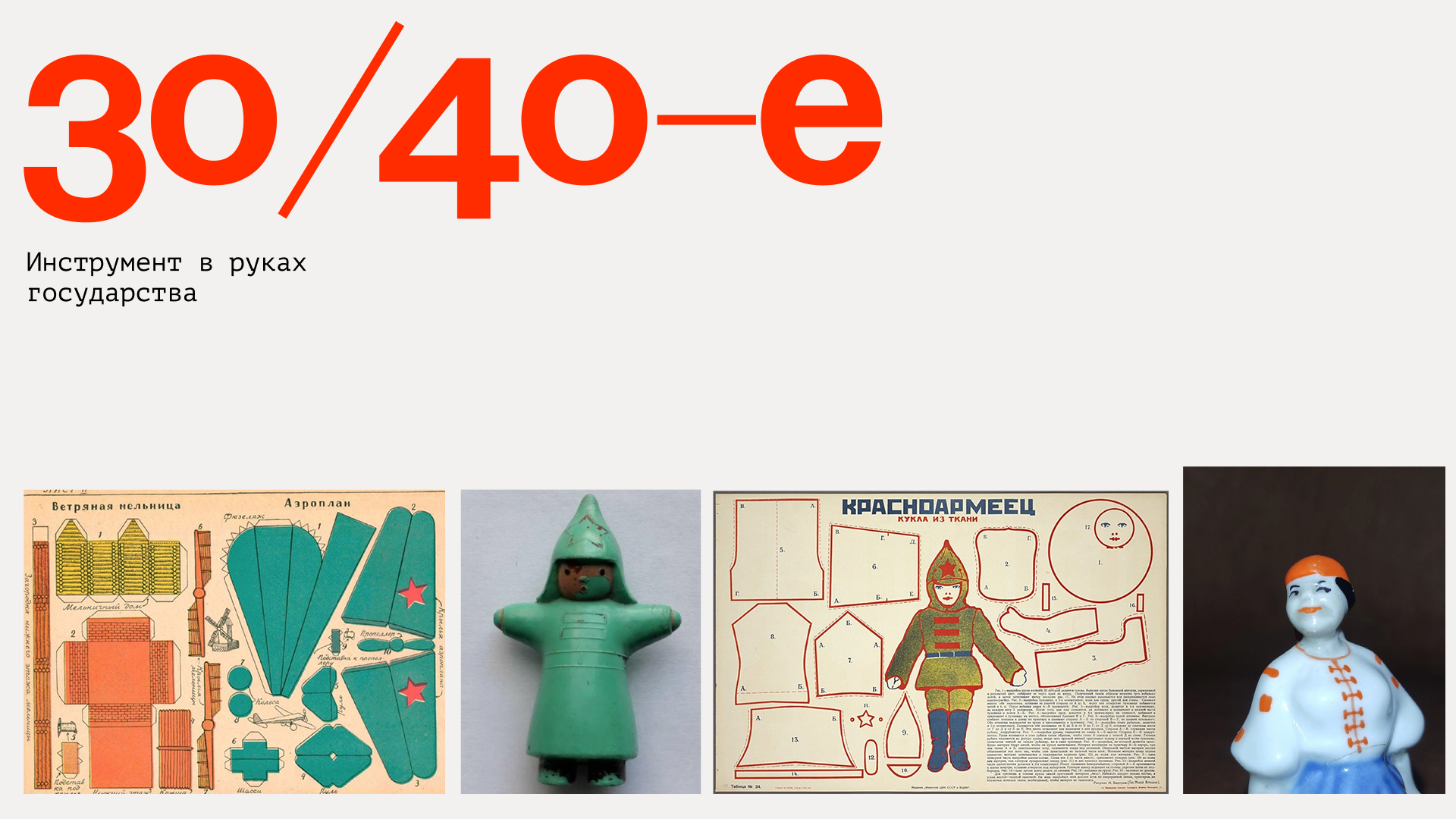

Вместо плюшевых мишек — картонные красноармейцы. В 30-е и 40-е игрушка стала инструментом государственной идеологии. Детей воспитывали как будущих бойцов, тружеников и идеальных советских граждан. Для мальчиков — винтовки, танки, солдаты. Для девочек — колхозницы, пионерки, мамы в передниках.

Игрушки в СССР строго делились по гендеру и служили встроенной моделью патриотического воспитания. Толерантности, разнообразию и индивидуализму тут места не было. Всё по плану — от песочницы до партийного билета.

1960–70-е: Космос, семья и заводы

От милитаризма к мечтам — в 60-х вектор сместился в сторону техноутопий. Космос стал новой религией: в игре — ракеты, спутники, шлемы, фигурки космонавтов. Это время создало мощную визуальную базу для будущего ретрофутуризма — именно отсюда вырос стилистический пласт Sovietwave.

В игрушках появляются не только космические сюжеты, но и бытовые образы: семьи, дети, роботы, машины. Эстетика «дочки-матери» стала массовым направлением.

Транспорт — отдельная тема: влияние школы ВХУТЕМАС и индустриального дизайна породило целую волну игрушечных автомобилей, автобусов, тракторов — детская комната стала моделью города.

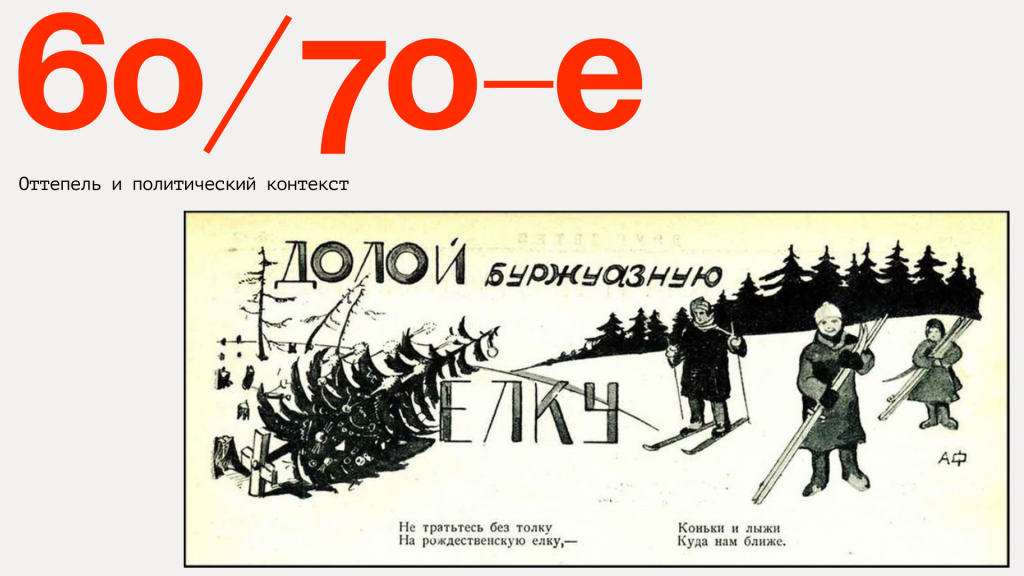

Даже новогодние игрушки отражали политический и культурный контекст: шпили-елки как отсылка к покорению космоса, китайские фонарики — знак дипломатического братства с Поднебесной. Простые формы, насыщенные смыслами — это наследие, к которому современные художники возвращаются с новым, ироничным взглядом.

1990–2010: Появление арт-игрушек

Период с 1990-х до начала 2010-х стал важным этапом для формирования глобального тренда на коллекционные игрушки. Это время тесно связано с двумя культурными центрами — Японией и США, где и родились ключевые бренды, повлиявшие на поп-культуру и визуальный язык современного дизайна.

Один из ярких примеров — американский художник и дизайнер Брайан Доннелли, более известный под псевдонимом KAWS. Начав с рекламной графики и иллюстраций для брендов в Нью-Йорке, Доннелли увлекся созданием фигурок. Его первая знаковая работа — Companion — стала символом новой визуальной эпохи, вобравшей в себя черты уличного искусства, поп-арта и мультфильмов. Неудивительно, ведь Доннелли какое-то время сотрудничал с Walt Disney и вдохновлялся им.

Параллельно в Японии в 2001 году компания MediCom Toy запускает линейку Bearbrick — минималистичных фигурок-медведей, выполненных по модульному принципу, напоминающему силуэты LEGO-человечков. Каждая серия Bearbrick — это результат кроссоверов с модными домами, музыкантами и художниками, превращающий игрушку в арт-объект.

Эти дизайнерские игрушки стали не просто аксессуарами, а атрибутами эпохи постмодерна. Наступила культурная эпоха, где ценится ирония, смешение стилей и цитирование прошедшего модерна. Как и в поп-арте, здесь важна была не уникальность, а возможность массового тиража. Арт-объекты из пластика начали собирать взрослые, формируя новую потребительскую модель, где возраст перестал быть фактором, определяющим покупку. Игрушка стала медиа и носителем культурных кодов.

2020-е: Возвращаем инфантилизм

Сегодня культ коллекционных фигурок не только жив, но и стал частью глобальной визуальной экосистемы. За три десятилетия сформировались десятки независимых брендов, работающих в самых разных эстетиках: от хулиганского трэша до изысканной керамики.

Поколение миллениалов, выросшее на мультфильмах, комиксах и видеоиграх, вышло на пик своей платежеспособности. К ним же постепенно подтягиваются и зумеры в своих early twenties. Коллекционные игрушки стали новой социально одобряемой формой инфантилизма. Это дало новый импульс рынку: коллекционные игрушки превратились в предметы ностальгии, инструменты самовыражения и даже инвестиции.

Рост стоимости жизни и кризис на рынке жилья приводят к тому, что молодые люди отдают предпочтения более дешевым покупкам, наделяя их новыми смыслами и повышая их ценность. На покупку собственной недвижимости придется копить не один десяток лет и не факт, что накопления не обесценятся. А порадовать себя игрушкой за тысячу долларов — можно уже здесь и сейчас.

В постсоветском пространстве также появились свои уникальные контексты. Здесь в центре внимания — ностальгия по детству, визуальные коды 90-х и образы из советского прошлого. Именно на этой почве рождаются проекты вроде KОTOK или ASIKNOVA CERAMICS — локальные бренды, превращающие узнаваемые формы и персонажей в арт-объекты ручной работы.

Современная сцена коллекционных фигурок — это не только продолжение поп-арта, но и самостоятельная культурная территория с огромным потенциалом для новых идей, коллабораций и визуальных экспериментов.

Интересно, что она покажет нам дальше.

Обсуждение

Похожее

Почему целостность бренда может его укрепить или, наоборот, разрушить

Собираем портфолио на Readymag. Шаг четвертый — фиксированные виджеты, текстовые стили, анимация

Кто сделает следующий миллиард сайтов?